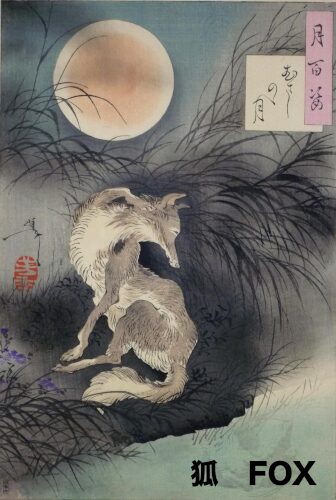

狐、これもよく人を化かす。狐は特に「人間に化ける」能力を持つことで有名です。時には身近な人に化けることもあり、騙された人は自分が狐に騙されたことすら気が付かないほどです。有名なところでは九尾の狐や玉藻前があるでしょうか。 In English.

狐と狸

人を化かす動物としては狐の他に狸が有名です。では狐と狸ではどちらが格上の存在なのでしょうか。諸説ありますが狐の方が神聖な存在のようです。

狐と神

狐が狸よりも格上である証拠に「狐は神の使い」という考え方があります。主に五穀豊穣を司どる稲荷神やウカノミタマの眷属として民間信仰や日本神話に登場します。実際に京都の伏見稲荷では稲荷神を祀った赤い千本鳥居が商売繁盛を祈願して奉納されています。

稲荷信仰は複数の神への信仰

稲荷信仰は複数の神の性質を持っています。

- ウカノミタマ:穀物や食物の神

- オオミヤノメ:稲荷神社で祀られる女神、神事や祭事を司どる

- サルタヒコ:道案内や交通安全を守る神

などが代表例でしょう。

稲荷神とウカノミタマ

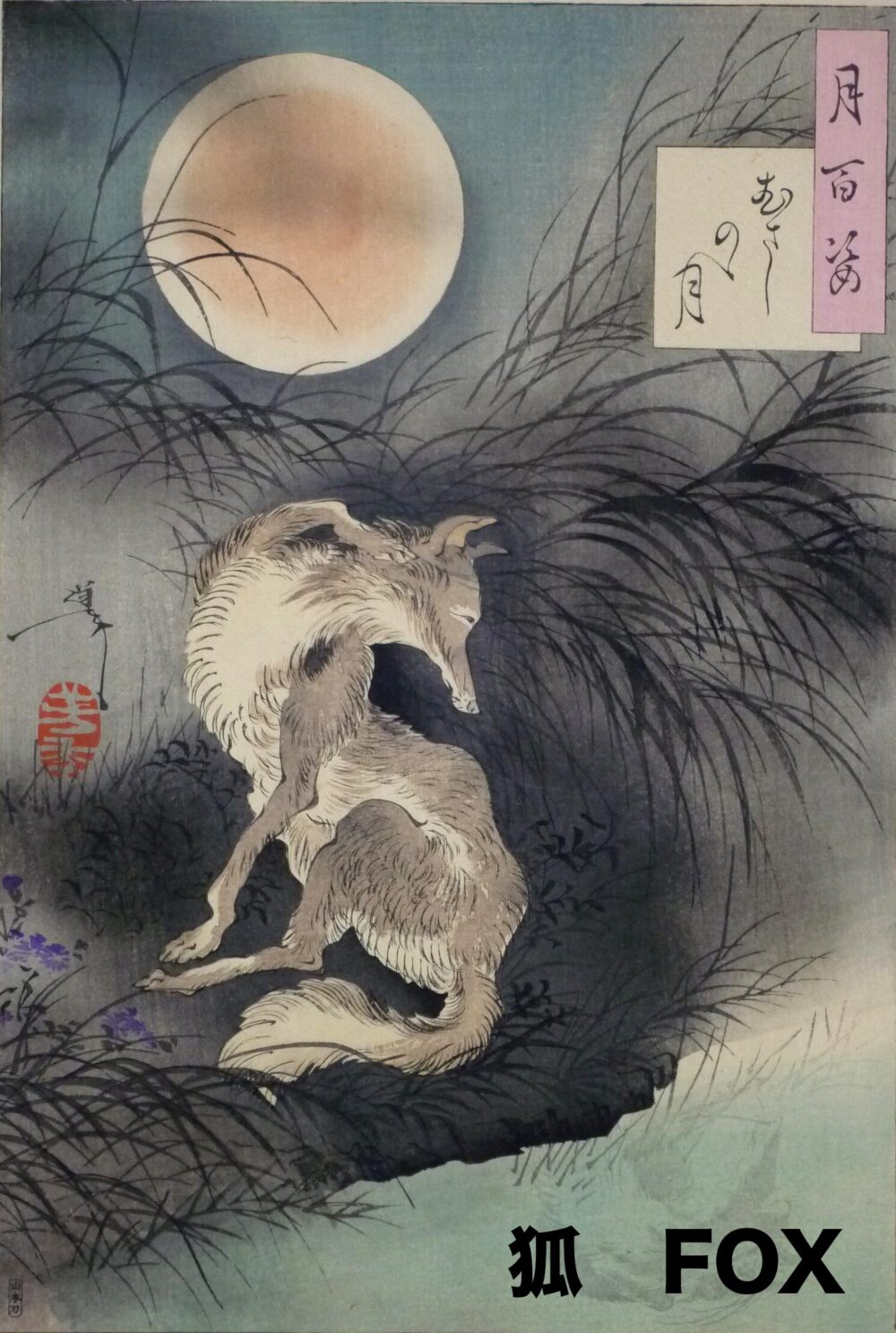

稲荷神とウカノミタマは度々同一視されることがあります。しかし基本的には異なる神々であることがわかります。その違いを表にしてみました。

| 名前 | 稲荷神 | ウカノミタマ |

| 起源 | 稲荷信仰の中で発展 | 日本神話(古事記など) |

| 性格 | 複数の神格を融合させた存在 | 穀物や稲作を司どる農業神 |

| 役割 | 五穀豊穣、商売繁盛、家内安全 | 食物全般の生産や収穫を守護 |

| 信仰 | 神としての狐や稲荷社 | 主に神社の祭神として祀られる |

このようにウカノミタマが由来のある神格を備えた神であるのに対し、稲荷神は民間からの信仰が厚いように思われます。どちらにも言えることは、五穀豊穣として農業神としての性格が強いということです。

ウカノミタマが稲荷神として明確に祀られている神社がいくつかあります。もちろん狐の「お稲荷様」とも呼ばれています。

- 伏見稲荷大社(京都)

稲荷信仰の総本社でウカノミタマを主祭神としている - 笠間稲荷神社(茨城県)

西暦651年に建てられた由緒ある神社でウカノミタマを祀っている

他にも稲荷で有名な神社は豊川稲荷が候補に上がりますが、主祭神は豐川吒枳尼眞天(ダキニ天)であるため異なります。

狐に化かされた例

狐は神聖性を帯びた神の眷属でもあります。しかし、それでも人をよく化かします。以下、柳田國男の遠野物語からいくつか抜粋してみたいと思います。

六十

和野村の嘉兵衛爺、雉子小屋に入りて雉子を待ちしに狐屡々出でて雉子を追う。あまりに悪くければ之撃たんと思ひ狙いたるに、狐は此方を向きて、何とも無げなる顔をしてあり。さて、引金を引きたれども火移らず。胸騒ぎして銃を検せしに、筒口より手元の処までいつの間にか悉く土をつめてありたり。

柳田國男『遠野物語』新潮社、1996年

九四

この菊蔵、柏崎なる姉の家に用ありて行き、振舞はれたる残りの餅を懐に入れて、愛宕山の麓の林を過ぎしに、象坪の藤七と云う大酒呑みにて彼と仲善しの友に行き逢へり。そこは林の中なれど少しく芝原ある所なり。藤七はにこにことしてその芝原を指し、ここで相撲を取らぬかと云ふ。菊蔵之を諾し、二人草原にて暫く遊びしが、この藤七如何にも弱く軽く自由に抱えられては投げらるる故、面白きままに三番まで取りたり。藤七が曰く、今日はとてもかなはず、さあ行くべしとして別れたり。四五間も行きて後心付きたるにかの餅見えず。相撲場に戻りて探したれど無し。始めて狐ならんかと思ひたれど、外聞恥じて人に言わざりしが、四五日の後居酒屋にて藤七逢い其話をせしに、おれは相撲など取るものか、その日は浜へ行きてありしものをと言いて、愈々狐と相撲を取りしこと露顕したり。されど菊蔵は猶他の人々には包み隠してありしが、昨年の正月の休に人々酒を飲み狐の話をせしとき、おれも実はと此話を白状し、大いに笑われたり。

柳田國男『遠野物語』新潮社、1996年

一部おどり字をひらがなに直しています。

一〇一

旅人豊間根村を過ぎ、夜更け疲れたれば、知音の家に燈火の見ゆるを幸いに入りて休息せんとしに、よき時に来合わせたり、今夕死人あり、留守のものなくて如何にせんかと思ひし所なり、暫くの間頼むと云いて主人は人を喚びに行きたり。迷惑千万なる話なれど是非もなく、囲炉裏の側にて煙草を吸いてありしに、死人は老女にて奥の方に寝させたるが、ふと見れば床の上にむくむくと起直る。肝潰れたれど心を鎮め静かにあたりを見廻すに、流し元の水口の穴より狐の如き物あり、面をさし入れて頻りに死人の方を見つめて居たり。さてこそと身を潜め窃かに家の外に出で、背戸の方へ廻りて見れば、正しく狐にて首を流し元の穴に入れ後足を爪立てて居たり。有合わせたる棒をもて之を打ち殺したり。

柳田國男『遠野物語』新潮社、1996年

このように佐々木喜善の語る遠野物語の中だけでも三つの話が出てきます。中でも101番は怪談めいていて、狐が妖術にも長けて居たことがよくわかります。

歴史に名高い妖狐

一般的な人を化かすだけの狐とは違い、妖狐と呼ばれる頭抜けた力を持つ狐が存在します。その一例を紹介したいと思います。

九尾の狐

九尾の狐は日本の妖怪伝承において最も恐れられた狐です。九本の尾を持つ非常に強大な力を持つ妖怪として描かれています。

平安時代の鳥羽天皇(1103-1156)の治世に起きたとされる伝説に出てきます。周囲の人々を魅了し、鳥羽天皇を謎の病にかからせたことが有名です。結局は陰陽師により正体を明かされ、那須の地で殺生石となります。

葛の葉

葛の葉は人間に恋をして人間社会で生活した狐です。

有名な話としては伝説的な陰陽師である安倍晴明の母親だという伝説があります。葛の葉は人間の男性と恋に落ち、子をもうけるも、狐であることがばれてしまいます。葛の葉は泣く泣く山へ帰るという悲恋物語が伝えられています。

九尾の狐とは打って変わって親しみを感じさせる話です。

信太の狐

大阪府和泉市の信太地方に伝わる伝説です。時に葛の葉と同一視されることもあります。

話の流れとしては、狩人の阿倍保名が信太の森を訪れた際、狐に襲われそうになっていた女性を助けました。この女性は実は人に化けた狐で、保名は彼女に恋をします。子をもうけ幸せに生活しましたが、やがて正体がばれてしまいます。村人たちに追われた彼女は、人間の体を保てなくなり、信太の森へ帰って行きました。

人間と異界の交わりは切ないものです。民間伝承や神話において重要なテーマの一つです。

妲己

中国の殷王朝の悪女として知られる伝説的な存在で、その実態は九尾の狐だったとされています。

妲己は殷王朝最後の王である紂王(紀元前1100年頃)の妃です。彼女は美貌と妖術で紂王を堕落させ、拷問や暴政を助長して殷王朝を滅亡に導きました。その後、殷王朝から日本へと渡ってきたようです。

まさに傾国の美女、毒婦の元となった人物です。

白面金毛九尾の狐

日本や中国で語られる九尾の狐の原型とされています。

インド(インドでは何をやっていたかは定かではありませんが)、中国では妲己、日本では玉藻前として国の中心部まで食い込んで悪事を働いていた妖狐です。

しかし、元々は九尾の狐は九本の尾を持つ瑞獣でした。風水で9は最大値で縁起が良く、長寿と繁栄をもたらすとされています。

まとめ

狐は狸同様よく人を化かします。しかし、狐の方が狸より位が上に見られている様子があります。それには狐がウカノミタマの眷属であるという、いわば神格を備えているからではないでしょうか。また善悪の区別が曖昧であることも魅力的です。瑞獣だと言われる一方で一匹で国を滅ぼす力を持つなど両極端なところも面白い。

コメント