天狗と星と修験道について調べてみました。天狗といえば日本ではとても有名な妖怪と言えるでしょう。しかし、その解釈はさまざまで、総じて人智を超えた存在であり、人を害する者もあれば歴史上の人物に剣術を指南する天狗もいます。

今回はその天狗について調べてみたいと思います。

天狗の古代のイメージとは

中国における天狗

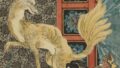

元々天狗は中国から輸入されてきた概念です。その姿は天翔る狗(犬)の姿をしていました。その特徴は轟音を伴う流星や彗星を指し、また日蝕や月蝕を引き起こす凶事として恐れられていました。呼び方もテンコウと呼ばれていたようです。

テンコウという音の響きから「天狐」や「仙狐」を思わせるところがあります。

日本における天狗

天狗の初出は『日本書紀』の舒明天皇9年とされています。しかし私の持っている『日本書紀』にはその記述がありませんでした。そこで舒明天皇の時代に何が起こったかについて調べました。そして何が天狗となったのかについて考えてみました。

箒星・流星・彗星

どうやら舒明天皇の時代には三度彗星が確認されているようです。

- 即位6年8月 彗星が南の空に見える

- 即位9年2月23日 彗星が東から西の空に見える

- 即位11年1月25日 箒星が西北に見える

おそらく『日本書紀』に記述されている彗星は二番目のものだと思います。この時、隋から帰国していた僧の旻(みん)はこう述べたと言います。

流星ニ非ズ、是レ天狗(アマツキツネ)ナリ、ソノ吠ユル声、雷ニ似たるノミ

普通の流星では轟音が鳴ることはないので、やはり凶兆の現れだと考えられたのではないでしょうか。それも前年の5月から7月にかけて凶事が続いたこともあったからかもしれません。5月には長雨による洪水、6月には火災、7月には日照りで飢えた経緯があります。

即位11年の際には僧旻が「帚星(ハハキボシ=彗星)だ。見れば飢える」と言ったとされます。また天狗をアマツキツネと呼んでいたことも興味深いです。

このように古代天狗は現代日本でのイメージである山伏姿で赤い顔、高い鼻の天狗とは異なる性質をしていました。

現代日本的天狗のイメージ

日本人が天狗に持つイメージは修験道が大きく関わっていると思います。

修験道とは奈良時代に確立した山岳信仰です。開祖は役小角(エンノオズヌ、エンノオズノ)と言われています。ちょうど舒明天皇の治世と年代的には重なっています。

厳しい修行を行い神通力を得、人々を救った人物として知られています。また悪事を働いていた前鬼と後鬼を調伏し、改心させたことでも有名です。前鬼と後鬼は山伏や修行者たちを守る存在として伝えられるようになりました。

さて、この役小角、一体天狗とどのような関係にあるのでしょうか。

役小角と天狗

役小角は修行中に山中で天狗に出会ったといいます。そしてその力を借りたり、また天狗を使役したりしたという伝説があります。

天狗は、最初は役小角の修行を試す存在として現れることが多く、最終的には役小角に調伏されます。役小角がその霊力で天狗を制し、天狗が彼の信奉者となることがしばしば描かれます。

伝説によれば、役小角が天狗から修行の秘技を授かり、また天狗に対しても何らかの霊的な教えを与えたとも言われます。役小角は、天狗の力を修行に活かし、また天狗の守護を受けながら修行を深めたと伝えられています。

天狗と外法

修験道には、一般的な仏教や神道の儀式を超えて、より霊的・秘教的な側面があります。これには、特殊な呪術や霊的な力を得るための儀式が含まれ、これが時代によっては「外法」とされることもあります。

言い伝えによれば、修験道の山伏(やまぶし)たちは、外法的な儀式を行って霊的な力を高めることがあるとされます。それは修験道の信仰体系の一部として認められている場合もあります。

修験道における天狗も、外法的な存在として位置づけられることがあります。天狗は、霊的な力を持ち、山岳信仰や修験道の修行において重要な役割を果たしたりもします。その力を使って試練を与える存在として、時に外法的な儀式や修行の一環として登場することもあります。

例えばこのような話があります。

円融天皇が病になった。諸大寺の高僧が祈祷をしても治らない。そんな時、東大寺の裏山に神通力を持った行者がいると聞く。彼はたちまち円融天皇の病を治すが、比叡山の二人の高僧により正体を表す。彼は天狗を祀る外法行者であった。円融天皇の病を治したにもかかわらず、逃げるように去っていったという。

円融天皇を治療したからといって、仏教者にとっては天狗を祀る外法行者は認められなかったのでしょう。天狗は正統仏法を超える力を持っていたとはいえ、相容れない存在なのかもしれません。

天狗とその姿

このように修験道と天狗には強いつながりがあります。そこからその姿は山伏の格好のようになっていったのでしょう。

しかし、この頃の天狗の顔はまだ赤くもなく鼻も高くありませんでした。天狗の顔は鳶のようなくちばしがついていたと考えられていました。

色々調べましたがなぜ顔が赤いのかは不明でした。道教の神様の顔が赤いところから来ているのか、はたまた憤怒と警戒の象徴なのか、よくわかりません。鼻が高い理由も同様によくわかりません。威厳や尊厳、誇り高い性格、霊的に高い位置に存在しているからなのでしょうか。

いずれわかることがありましたら追記します。

ちなみに天狗外国人説は支持していません。天狗はインドから中国そして日本へ渡ってきた概念であり、赤ら顔になった西洋人やロシア人が京都まで降りてくるのは不自然だからです。

女性の天狗

日本において女性の天狗というものはあまり例を見ることができません。それは修験道と山岳信仰に関係しているのかもしれません。霊山と言われる山々(愛宕山など)には必ずと言っていいほど天狗の代表格がいます。またそういった山は女人禁制であることも多かったです。故に、天狗に女性はいないのかもしれません。

しかし、天狗の原型となった存在は女性なのでした。

素戔嗚尊(スサノオノミコト)と天逆毎(アマノザコ)

天逆毎はのちに天邪鬼や天狗の祖先となった存在です。妖怪の神様です。

孫引きになってしまいますが、江戸時代の諦忍は『天狗名義考』に『先代旧事本紀』からこのように引用しています。

天狗神とよばれる人身獣首の姫神は、須佐之男命(天照大神の弟神)の体内にたまった猛気が、吐物となって口内に出て化した女神である

水木しげる『決定版 日本妖怪大全』、講談社、2018

天逆毎は素戔嗚尊から生まれたことから、神代の時代の存在だったことがわかります。

また『和漢三才図会』にはこのような記述があるようです。

姫神であって、体は人、首から上は獣である。鼻が高く耳が長く牙は長い。ともかくも意のままにならないと怒る。大力の神でも千里の彼方へはね飛ばし、強固な刀矛でも噛んでズタズタにしてしまう。何事も穏やかにすることができず、左にあるものは右に、前にあるものは後ろであるといい、自ら天逆毎姫と云う

水木しげる『決定版 日本妖怪大全』、講談社、2018

もしかすると鼻の高いイメージは天逆毎から来ているのかもしれません。とにかく天狗の原型となった妖怪神は女性だったことは興味深いと思います。

どちらかというと天狗の祖先というよりも天邪鬼の祖先と言ったほうがしっくりきます。

天狗の真言

天狗として一番有名なのは愛宕山の太郎坊だと思います。愛宕山は先の役小角と泰澄上人が開いたとされています。そのとき、勝軍地蔵をはじめ諸仏と共に出現したのが太郎坊だったといいます。

そのため、愛宕山はこれを和宮として祀っており、本地仏は阿弥陀如来であり「オン・マカジヤ・ソワカ」という真言もあります。

太郎坊は実は日羅上人の化身とも呼ばれています。日羅の読み方は「ニチラ」です。これを真言に直すと「オン・ヒラヒラ・ケン・ヒラ・ケンノウ・ソワカ」(秋葉真言)、「ヒン・ヒラヒラ・コンピラコンテイ・ソワカ」(金比羅真言)といった天狗真言と受け取れるものもあります。

しかし本命はこちらです。間違いなく天狗真言と言えるものです。「オン・アルマヤ天狗数万騎ソワカ」です。天狗数万騎は自明として「アルマヤ」に注目したいです。「アルマヤ」は阿留那つまりは金星を指す言葉です。

金星と天狗は近しい存在です。例えば愛宕山を開いた時に太郎坊と一緒に現れた愛宕山大権現(勝軍地蔵)の象徴は金星です。鞍馬山では鞍馬山魔王尊があります。この天狗の正体は金星だとも言われています。

ではなぜ天狗と金星が関係しているのか。それは偶然なのかもしれません。しかし、無理やり関係づけるとしたら金星は「金気殺伐の神」という言葉が当てはまるのかもしれません。戦争を好み、金とは金物すなわち刀剣を表し、そのイメージが天狗に当てはめられたのかもしれません。

御霊信仰と天狗

天狗は不吉な前兆や不意にやってくる災いの化身のように語られていきました。そしてそれが御霊信仰とも結びつけて考えられるようになりました。有名なところでは次の通りです。

- 崇徳院

- 淳仁天皇

- 後鳥羽院

- 後醍醐天皇

- 鎮西八郎為朝

などです。どの御方も恨みをのんで歴史に消えていった人たちばかりです。悪い意味だけではなく、並外れた霊験を現した僧侶なども天狗として祀られたようです。

まとめ

天狗は元々中国から輸入してきた概念で流星や彗星を表す凶兆でした。遣隋使で戻ってきた旻もそのように述べています。また、姿形は狗(犬)であり、天狗は犬の姿をしていることもわかりました。しかし、長い時を経て日本で天狗は独自の進化をしていきました。修験道とのつながりから姿はくちばしを持った山伏となり、神通力も得るに至りました。

日本において天狗は妖怪というよりも神に近いのかもしれません。

コメント